汞,作为全球性环境污染物,其微量存在即可通过生物富集威胁生态安全与人类健康。

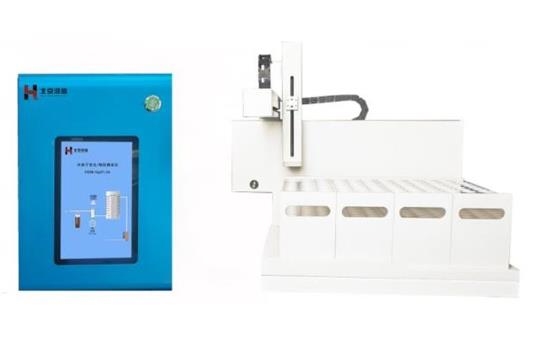

冷原子吸收测汞仪凭借高灵敏度(可达0.01 ng/L)和快速检测优势,成为环境监测、食品安全及工业过程控制领域的“捕汞利器”。然而,仪器性能的稳定性直接决定数据可靠性,一套科学严谨的检定规程则是保障其“精准度”的核心密码。

一、检定前的“体检清单”:环境与设备双把关

检定工作需在无强光直射、温度稳定(15-30℃)、湿度低于70%的实验室开展,以规避环境干扰。被检仪器需提前预热30分钟,确保光路系统稳定;同时检查气密性——向汞蒸气发生器通入载气(如高纯氮气),若压力表波动超过±0.5 kPa,则需排查漏气点。此外,标准物质的选择至关重要:需使用经国家认证的汞标准溶液(如1000 μg/mL),并现用现配以避免挥发损失。

二、核心参数“三重校准”:从线性到重复性的精密验证

1.示值误差校准:通过配置0.5 ng、5 ng、50 ng三个浓度梯度的汞标准气体,对比仪器读数与真实值的偏差。规程要求误差不得超过±5%,否则需调整光电池增益或重新校准波长。

2.重复性测试:对同一浓度标准溶液连续测量7次,计算相对标准偏差(RSD)。若RSD>3%,表明仪器存在漂移,需排查光源老化或检测池污染问题。

3.检测限验证:在空白溶液中连续测量11次,以3倍标准差计算最小检测限。若结果高于仪器标称值,需优化载气流速或升级富集模块。

三、检定后的“健康档案”:从记录到溯源的全周期管理

所有检定数据需实时录入电子台账,包括环境参数、标准物质批号、校准曲线方程等。对不合格仪器,规程明确要求张贴“停用”标识,并在48小时内完成维修或送检。更关键的是建立溯源体系——每台仪器的检定报告需关联国家计量院的基准装置,确保数据可追溯至国际单位制(SI)。

结语

冷原子吸收测汞仪的检定规程,本质上是将“抽象精度”转化为“可操作标准”的科学实践。它不仅守护着环境监测的“最后一公里”数据质量,更推动着整个行业向规范化、标准化迈进。当每一台仪器都拥有精准的“度量衡”,我们才能对汞污染说“不”时更有底气。

更新时间:2025-07-29

更新时间:2025-07-29 点击次数:177

点击次数:177